계약 전 알릴 의무(고지의무) 위반은 계약 체결 후 3년의 제척기간을 견뎌 버리면, 정상적인 계약처럼 보장을 받게 된다.

그런데, 계약 후 알릴 의무(통지의무) 위반은 이런 조건이 없다. 그저 평생 알려야 할 뿐. 아무리 오래 들고 있어도, 해지당할 위험이 상존한다.

실제 약관에 담긴 내용을 보며 알아보자.

이 글은 아래 완벽 총정리 글의 일부입니다. 전체 내용을 함께 보길 권합니다.

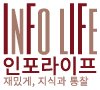

약관에서 위반시 제척기간이 다른 것을 확인하자

어느 손해보험사의 2023년도 10월버전의 상품약관에서 알릴 의무에 관한 부분을 발췌했다. 이건 특정 보험사의 어떤 나쁜 상품에 관한 내용이 아니다. 모든 손보사의 모든 상해에 적용되는 이야기이다.

일반인들이 약관을 들여다 보지도 않겠지만, X조 X항 X호라는 것이 당췌 이해하기 힘들다.

그래서, 필자가 알아보기 쉽게 임의로 형광펜칠을 넣었다.

- 계약 전 알릴 의무(고지의무): 빨강색

- 계약 후 알릴 의무(통지의무): 파랑색

- 사기 혹은 암에 고지의무: 보라색

이제 아래의 설명을 따라가 보자.

계약 전 알릴 의무의 위반은 3년 지나면 흠결없는 계약이 된다

빨강색 제1항 제1호는 계약 전 알릴의무를 나타낸다. 그리고 이 경우 3년이 지나면 ①해지하거나 ②보장을 제한할 수 없다.

이걸 문맥을 띄엄띄엄 읽으면 계약 후 알릴 의무도 3년이 지나면 온전한 계약이 된다고 착각하게 된다.

제1항 제1호는 나열한 예외 상황 중 하나를 충족하면 흠결없는 계약이 돼 버린다1는 것이 명시돼 있다.

계약 전 알릴 의무는 이렇게 명시돼 있지만, 계약 후 알릴 의무는 이런 예외조항이 없다.

따라서, 계약 후 알릴 의무는 일정 기간 버틴다고 흠결이 사라지는 것이 아니란 얘기다.

그래서, 위에 언급한 ①해지도 할 수 있고 ②보장을 제한할 수도 있다는 뜻.

고지의무라도 암이나 AIDS를 숨겼거나 적극적 사기에 의한 계약은 5년이다

단, 약관 하단의 사기에 의한 계약을 보면 고지위반 중에서도 5년을 보는 항목이 있다.

대리진단, 약물사용, 진단서 위조등, 대충 봐도 사기라는 것을 알 수 있다.

위의 사기가 아니더라도, 암과 AIDS의 병력은 그저 숨겼다고 해도 3년이 아니라, 특별히 5년의 제척 기간을 가진다.

고지의무는 사기라고 해도 5년 지나면 제대로 대접 받을지도 모른다.

때론 고지의무 위반이 통지의무 위반보다 나을 수 있다

독자는, 위에서 고지의무는 3년 버티면 되고, 통지의무는 그렇게 되지 않고 평생 알려야함을 배웠다.

드물지만 일어나는 황당한 사례를 하나 소개하려 한다.

연세가 있어, 다른 직장을 구하지 못 하고 폐지를 주워 팔며 생활하던 할머니가 있다.

어느날, 물기있는 경사로에서 미끄러져 그만 사망에 이르고 만다.

4년 전 가입한 손보상품에는 상해사망이 들어 있는데, 보험금 지급을 거절했다.

가입된 보험 속 직업은 주부인데, 폐지수거로 직업이 바뀐 것을 알리지 않았음, 즉, 통지의무 위반이 이유이다.

그런데, 후일 이 사건은 보험사에서 상해사망 보험금을 전액지급하며 마무리 되었다.

유족이 천신만고 끝에 이 계약이 통지의무 위반이 아니라, 고지의무 위반임을 입증한 것이다.

즉, 계약 후에 폐지를 줍기 시작(직업변경)한 것이 아니라, 계약 당시에도 폐지를 주웠는데 그 때 직업을 제대로 고지하지 않은 것을 밝혀 냈다.

고지의무 위반은 3년의 제척기간이 지났으니, 보험금 전액을 지급받는 데 성공한 사례다.

이런 일들로 인해, 현재 출시되는 손보의 상해에는 계약 후 알릴 대상에 희한한 문구가 추가되어 있다.

- 보험증권 등에 기재된 직업 또는 직무의 변경

이 말은, 고지를 위반했어도, 보험증권과 직업이 다르면 통지해야 한다는 뜻2을 담고 있다.

많은 이들이 통지의무 위반을 ①모르거나 ②대수롭지 않게 여긴다. 그럼에도 고지의무 위반보다 훨씬 대응하기 어려운 면이 있다.

Pixabay로부터 입수된 StockSnap님의 이미지 입니다.